スクラッチの3Dゲームを特集してます

並べ替え

3Dゲーム

立体的に画面を作り込んでいるゲームであったり、斜めから見下ろすように全体を見渡せるゲーム、または奥行きを感じることができるゲームを3Dゲームとしてまとめています。

立体的にゲームを作るテクニックはレイキャスティングとよばれる技法が多く、スクラッチで3D作りに興味がある人は調べると面白いかもしれません。

斜めから見下ろすような構造はアイソメトリックなどと呼ばれていたりします。

奥行きの出し方はサイズや色のグラデーションなど、色々な工夫が考えられます。

普通に作ったら2Dになりがちなスクラッチプロジェクトを、様々な方法で立体化している優れた作品をご紹介します!

#01 ボールころころ

- 7,227件

- 6,873件

- 1,533,580回

- ©

- 2016.12.5

ボールが転がるだけだからこそ面白い作品

ローリングスカイというゲームからインスパイアしたという作品。

この作品はScratchコミュニティで大いにリミックスされています。もっともリミックス数が多いのは、実はこれの次作である「ボールころころ2」です。

このプロジェクトは中を見ると1スプライトのみで完結しています。しかも100%ペン!

この作者さんは弾幕のプロジェクトも発表なさっていて、演算がいつも美しいので大好きです。(弾幕大好き)

コースを作れる

ボールころころの面白さを加速するのが、自由にコースを編集できる点です。

緑の旗を押した後、ゲームをスタートする前にAキーを押してみてください。

コースを十字キーで移動できるようになります。

次にスペースキーを押してみてください。コースのタイルが増えたり減ったりします。

タイルの位置は←→キーを押すと変えられます。視覚的なサポートがないので少し分かりにくいですが、大丈夫です。

ボールころころ1〜5まで、すべて編集可能です。鬼難しくして自分を鍛えてもOK!

ガチでクリアしたくなったら、コースを作るのではなくコースを下見するためにも一度Aキーを押してコース全体を眺めるとグッドです。

BGMについて

BGMは東方紅魔郷の「ほおずきみたいに紅い魂」です。

海外ユーザーにも大好評

ボールころころは海外までコロコロと進出しています。スーパースクラッチャーのCrystalKeeper7さんもリミックスしてたりとスゴイ反響です。

#02 グリフパッチさんの3DレーザーFPSオンライン

- 48,901件

- 46,324件

- 1,465,415回

- ©

- 2014.2.27

#03 スクラッチ最高峰の3Dアクションゲーム「クリスタルシーカー」

- 40,754件

- 37,384件

- 750,085回

- ©

- 2021.4.1

#04 キャットのバイクレース Cat Bike Racing

- 3,072件

- 3,149件

- 328,755回

- ©

- 2019.11.19

これやっば。ただのバイクレースじゃありません。コースも自作できます……。すご。

コース作りでは、色々な障害物やジャンプ台などを配置できます。もちろん自作したコースで遊ぶことも出来ます。

レース自体のゲーム性も高く、バイクのハンドリングを間違えると転倒してしまったり、順位が下るとお助けアイテムを鳥が運んできてくれたり、細かい仕掛けが施されています。

とくにバイク転倒時のネコのアニメーションがかわいくて好きです。慌ててバイクを起こすところ。

後日iPad/スマホにも対応してくれました!モバイルの人はアクセル自動という変数が表示されているので、これを1にしてからプレイしてください。あとはタップでハンドリングできます。最高の気遣いです!うれしい!

#05 3Dスーパーマリオカート

- 29,452件

- 27,077件

- 2,120,310回

- ©

- 2015.2.2

本家マリオカートに限りなく寄せてきた作品。

操作方法が特殊なのでこちらのメモを参考にしてください。

まず緑の旗を押したら「Zキー」を押します。

すると車の選択にうつるので矢印キーで選んでから、また「Zキー」を押します。

レースが始まったら、「Zキー」で前進、「Xキー」で下がります。

ブレーキとジャンプはありません。

となるとリミックスしたくなりますが、中を見るとなかなか複雑です。

コースの描画はペンツールで行われています。

これはスクラッチで3Dゲームを作るときの代表的な手法で「レイキャスティング」などと呼ばれている方法です。

レイキャスティングのお手本としては複雑なので、それはまた別のプロジェクトを見て学ぶと良いでしょう。

このサイトでもレイキャスティングの作成方法を取り上げる予定です。

まずはマリオカートを楽しんでみてください!

#06 3D Plane Game

- 16,370件

- 14,316件

- 1,538,330回

- ©

- 2008.5.5

#07 忍者アクション3D

- 37,312件

- 33,743件

- 754,844回

- ©

- 2020.9.7

#08 Retro Racer (Multiplayer)

- 23,280件

- 21,322件

- 664,209回

- ©

- 2014.9.24

#09 Flip 3D

- 18,903件

- 16,252件

- 497,571回

- ©

- 2024.10.24

#10 3Dアスレチック

- 1,396件

- 1,363件

- 443,570回

- ©

- 2023.5.22

#11 風を感じるカーレース3D

- 9,620件

- 8,421件

- 364,870回

- ©

- 2020.1.17

#14 Minigolf 3D

- 8,539件

- 7,188件

- 269,959回

- ©

- 2018.4.21

#15 オンライン3D鬼ごっこ

- 2,428件

- 2,401件

- 224,170回

- ©

- 2020.7.23

匿名 としてプレイ

遊び方

| アクション | 対応キー |

|---|---|

| 移動 | ↑↓←→キー |

| 移動 | 画面の上下左右をタップ |

| マップ表示 | Aキー |

| 画質変更 | スペースキー |

このスクラッチの「オンライン3D鬼ごっこ」には、レイキャスティングという3D表現技術が使われているんだ!これは2Dの画面で3Dっぽい世界を表現する古典的なテクニック。壁までの距離を計算して、遠いところは小さく、近いところは大きく描画することで立体感を出しているんだ。特に「距離を計算」という関数では、プレイヤーの視線と壁の交差点を高速に見つけ出して、その距離に応じて壁の高さを決めている。このテクニックは昔の「Wolfenstein 3D」というFPSゲームでも使われていて、重いポリゴン計算なしで3D空間を実現できるスゴイ仕組みなんだよ!

#16 マリオカート3D

- 8,793件

- 7,965件

- 221,449回

- ©

- 2022.4.18

遊び方

| アクション | 対応キー |

|---|---|

| 移動 | WASDもしくは矢印キー |

パソコンやスマホでマリオのゲームができます。

ゲーム開始時に、タップ・マウスポインタで操作するか、キーボードで操作するか選択します。

画面は自分目線の画面です。ですので自分がカートに乗っている感覚を味わうことができます。

操作方法は簡単!マウスでカートを動かすだけです。ですのでパソコン操作に慣れていない人でもすぐにゲームを始められて楽しめると思います。

登場するキャラクターは同じみのキャラクターばかりでキャラクターそれぞれがカート操作をしています。どのキャラクターが何をしているのかも注目してぜひこのゲームをしてみてください。

#17 Portal 3D: Test Chamber 13 (Scratch edition)

- 9,563件

- 8,851件

- 218,301回

- ©

- 2016.10.21

#18 Vectoid TD 3D v1.4

- 12,685件

- 12,191件

- 208,618回

- ©

- 2023.4.18

#19 レイキャスティングのテクを駆使した3D迷路

- 7,704件

- 5,639件

- 184,576回

- ©

- 2023.6.7

レイキャスティングというのは2Dの画面を3Dっぽく見せる技法です。それをスクラッチのブロック定義を駆使して作成しているという……かなり高度な中身になってます。

ペンを使ったり三角関数を使ったり、かなり手が込んでいます。

完全に同期して動くミニマップのおかげで、迷路を探索する楽しさが何倍にもなっています。

#20 3Dアクション

- 3,207件

- 2,739件

- 158,166回

- ©

- 2015.9.21

#21 ペンを使い倒して3Dスクロールゲームを作るお手本

- 4,730件

- 3,745件

- 156,758回

- ©

- 2019.2.18

#22 目を疑うほどに本家に近い3Dマイクラ(一見の価値あり)

- 2,364件

- 2,096件

- 138,650回

- ©

- 2023.4.29

遊び方

| アクション | 対応キー |

|---|---|

| 移動する | WASDキー |

| 見回す | マウスをドラッグ (左クリックして動かす) |

| 上昇する | スペースキー |

| 下降する | シフトキーまたはZキー |

| ズームする | Cキー |

| ブロックを壊す | Eキー |

| ブロックを置く | Qキー |

唖然……一瞬本物のマインクラフトじゃん、って思った。そのくらいにリアルなブロック感。ちょっとした建築も可能だったりする。変数で粒度がいじれるので、ゴリゴリ試すと楽しい。

#23 3D謎解きハウス

- 5,067件

- 4,500件

- 133,818回

- ©

- 2023.6.23

#24 3D Planet Maker!

- 7,036件

- 6,338件

- 129,862回

- ©

- 2015.5.1

#25 奥行きヤバヤバ3D

- 5,215件

- 4,481件

- 129,452回

- ©

- 2019.5.7

遊び方

| アクション | 対応キー |

|---|---|

| ジャンプ | スペースキーまたはマウスクリック |

| カメラ回転速度変更 | マウスをX軸方向に動かす |

| カメラ高さとズーム調整 | マウスをY軸方向に動かす |

「Sprite Depth Sorting」の最大の特異点は、z座標という概念を使った奥行きの表現だよ!このスクラッチでは、各スプライト(クローン)にz値を持たせて、小さいz値のスプライトが大きいz値のスプライトより手前に表示されるように自動で並べ替えてるんだ。

実は「ブロードキャスト」を使うと、スプライトは前から後ろへ順番に処理されるっていう性質を利用して、挿入ソートのアルゴリズムを実装してるんだよ。各スプライトが「order」というリストに自分のz値を記録して、他のスプライトと比較しながら適切な位置に自分を移動させる仕組みになってる。

これを使えば、多数のスプライトがある3D風の表現も思い通りに作れるようになるよ!

#26 3D Mario Kart DS Shroom Ridge

- 2,448件

- 2,204件

- 118,797回

- ©

- 2023.3.13

#27 Appel 3D

- 4,230件

- 3,871件

- 117,644回

- ©

- 2023.5.9

#28 Golf 3D World! ゴルフ3Dワールド!

- 1,854件

- 1,832件

- 110,028回

- ©

- 2019.9.4

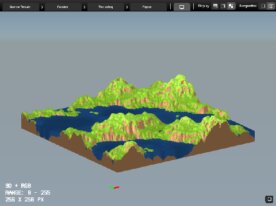

#29 3D Terrain Generator

- 4,510件

- 3,981件

- 103,296回

- ©

- 2021.12.3

#30 3D射撃ゲーム

- 815件

- 813件

- 97,912回

- ©

- 2024.11.7

#31 四色3D

- 3,026件

- 2,442件

- 84,588回

- ©

- 2017.10.15

#34 Factory Building [3D]

- 3,748件

- 3,367件

- 81,322回

- ©

- 2022.12.10

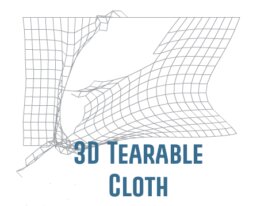

#35 3D Tearable Cloth Simulation

- 5,670件

- 4,814件

- 72,535回

- ©

- 2018.1.10

#36 サブイボ出るレベルの3Dを見せてやるぜ

- 2,499件

- 1,884件

- 71,692回

- ©

- 2024.1.11

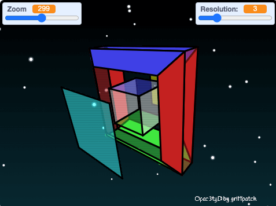

#37 Opac3tyD

- 3,848件

- 3,251件

- 59,950回

- ©

- 2015.5.13

#38 タイムトライアル版

- 664件

- 650件

- 57,264回

- ©

- 2022.1.26

#39 レイキャスティング・マインクラフト3D

- 3,091件

- 2,913件

- 54,078回

- ©

- 2023.6.28

遊び方

| アクション | 対応キー |

|---|---|

| 移動する | WASD |

| 振り向く(角度を変える) | 矢印キー |

| 上に飛ぶ | スペースキー |

| 下に下がる | SHIFTキー |

| ブロックを置く・壊す | クリックする |

| チェストを開く | Eキー |

このゲームではね、画面のきめ細かさやメニューのデザイン、クリエイティブモードが注目なんだ。建物を作ったり、かっこいいスクリーンショットを撮ったりして遊べるよ。しかも、光の動きをまるで本物みたいに再現するために、すごい数学の計算が使われているんだって!さらに、音楽やいくつかの部品は「Minecraft」から持ってきてるし、3Dモデル作りには「Blender」というツールも使われてるんだよ。あとね、3Dエンジンには他のスクラッチャーのコードもちょっと組み込まれてるらしい。

#40 パララックス効果

- 3,255件

- 2,538件

- 53,683回

- ©

- 2020.11.22

#41 3D platformer v1.10 - Demo

- 3,157件

- 2,754件

- 46,703回

- ©

- 2020.5.7

#42 3D Block Renderer 2.0

- 3,628件

- 3,068件

- 43,681回

- ©

- 2014.7.9

#43 素朴なヘビゲーム

- 701件

- 503件

- 43,259回

- ©

- 2017.4.2

#44 Spyro 3D

- 1,316件

- 1,125件

- 38,728回

- ©

- 2022.11.26

#45 宇宙旅行

- 1,846件

- 1,482件

- 38,394回

- ©

- 2021.4.25

#46 The Mast [3D]

- 4,029件

- 3,856件

- 32,082回

- ©

- 2023.6.9

#47 マリオカート風味の3Dレンダリング

- 632件

- 531件

- 30,503回

- ©

- 2014.10.22

#51 マイクラ3Dにテクスチャ追加したよん

- 1,296件

- 1,232件

- 26,424回

- ©

- 2021.6.3

#52 エアレース2 AIR RACE 2

- 327件

- 324件

- 17,799回

- ©

- 2016.7.10

#53 3D platformer

- 958件

- 903件

- 17,336回

- ©

- 2021.10.3

#55 3D space shooting 100%pen

- 403件

- 372件

- 15,800回

- ©

- 2022.4.17

#56 世界観が独特でクリエイティブなヘビゲーム

- 393件

- 289件

- 15,127回

- ©

- 2017.1.10

#57 [リアルガチ3D]弾幕

- 245件

- 238件

- 13,850回

- ©

- 2017.1.27

![[リアルガチ3D]弾幕](https://scratch.coach/wp-content/uploads/2022/02/b05d8b97261ff4a5c0797e8e8f1ea46d-276x206.png)

僕の大好きなs00384206さんの作品。これね、もはやスクラッチ界のVRプロジェクトと言っても過言ではないと思います。スクラッチのメタバースは2017年にすでに始まっていたと言いたくなる感動です。

タイトルの「リアルガチ」が何を意味するのか、それを解き明かす鍵は「寄り目」です。

みなさん寄り目ってやったことありますか?

たぶん遊びでやったことある人多いと思います。

では、寄り目には2種類あるって知ってますか?内側に寄せる方法と、外側に寄せる方法です。専門的な寄り目の方法についてはこちらを参照してください。

で、このプロジェクトでは寄り目を駆使すると弾幕が飛び出て見えるんです。おっそろしい演算です。中を見るとペンの嵐……。これを本気で作ろうとする気合、恐れ入ります。ちなみにみんな大好き「ボールころころ」の作者さんです。

#60 3D Wyvern with joints and rig

- 726件

- 616件

- 9,550回

- ©

- 2020.12.7

#62 Bob-omb Battlefield 3D 0.9.3 (with texture blurring !)

- 457件

- 430件

- 8,856回

- ©

- 2022.12.10

#63 3D Morphing

- 642件

- 531件

- 8,798回

- ©

- 2017.4.17

#64 我レ飛龍二遭遇セリ

- 82件

- 80件

- 6,046回

- ©

- 2024.4.5

#65 3Dマリオ

- 164件

- 136件

- 5,602回

- ©

- 2020.1.16

#66 Colour Wheel 3d Interactive - Explore and Discover | Art

- 369件

- 304件

- 5,170回

- ©

- 2021.1.4

#68 Super mario 64

- 254件

- 247件

- 3,349回

- ©

- 2024.5.12

遊び方

| アクション | 対応キー |

|---|---|

| 移動 | W A S D キーまたは矢印キー |

| ジャンプ | スペースキー |

| 視点回転 | マウスドラッグまたは矢印キー |

このスクラッチの最も特筆すべき技術は、3D空間でのトライアングル(三角形)のレンダリングと深度ソートの実装だね!特に「QuickSort on triDepth/depthOrder」という関数がすごい。これは3D空間に描画される全ての三角形を、カメラからの距離に基づいて並べ替えているんだ。

この深度ソート処理がないと、遠くの物体が近くの物体の「上に」描画されてしまう「Z-fighting」という現象が起きちゃうんだよね。このコードでは、クイックソートアルゴリズムを使って効率よく三角形の描画順序を決めている。

さらに、「z-clip triangle and fill」関数では、カメラに近すぎる三角形を適切に処理して、3D空間の歪みを防いでいるんだ。これがないと近くのオブジェクトが変な形に見えたりする問題が起きるんだよね。

実は、これらの技術はプロの3Dゲームエンジンでも使われる基本的なテクニックなんだ。スクラッチという限られた環境でここまで実装できているのはすごいと思うよ!

#70 3Dスターフォックス再現

- 334件

- 318件

- 2,820回

- ©

- 2022.4.26

ポリゴンの3Dゲーム元祖といって思い浮かぶ作品の1つがスターフォックス。編隊を組んで飛ぶのがかっこいいゲームだ。それの再現がスクラッチでもあったと知りビックリ!教えてくれたmaple_tayamaさん、Tfun_47さん、ありがとう!

#72 3D逃走中オンライン(モバイル対応)

- 54件

- 49件

- 870回

- ©

- 2024.3.22

#74 驚異的なアイソメトリック図法の3D

- 30件

- 25件

- 607回

- ©

- 2024.7.29

#75 複雑な形の壁も描画できる3Dエンジン

- 22件

- 21件

- 235回

- ©

- 2024.7.9

遊び方

| アクション | 対応キー |

|---|---|

| 前進 | W キー |

| 後退 | S キー |

| 左へ移動 | A キー |

| 右へ移動 | D キー |

| 上昇 | E キー |

| 下降 | Q キー |

| 上を向く | ↑ キー |

| 下を向く | ↓ キー |

| 右を向く | → キー |

| 左を向く | ← キー |

このスクラッチの最大の特異点は、BSPツリーを使わずにポリゴンの深度ソートを実現している点だよ!ポリゴン同士の交差判定をしっかり行い、それぞれの重なりを正確に計算して描画順を決めているんだ。実は3Dの描画で一番難しいのはこの「どの面を先に描くか」の判断なんだよね。このエンジンでは交差判定と三角形内部判定を組み合わせた独自アルゴリズムで、循環依存を避けつつ完璧なソートを実現してる。プロジェクターマトリクスの計算も丁寧だし、WASD+矢印キーの操作系も直感的で使いやすいね!

#76 ファイブナイツアットフレディーズ(ダック版)

- 5件

- 3件

- 123回

- ©

- 2023.10.18

3Dゲーム関連のおすすめスクラッチ・ストック

個人的にプレイしてみたいスクラッチのストック(候補)だよ。

![[3D] Scratch Survival 0.20.1a](https://cdn2.scratch.mit.edu/get_image/project/548874819_282x218.png)

![[Fixed] 3D shadow](https://cdn2.scratch.mit.edu/get_image/project/735550406_282x218.png)

![Factory Building [3D]](https://scratch.coach/wp-content/uploads/2023/10/773175240-276x206.jpg)

![The Mast [3D]](https://scratch.coach/wp-content/uploads/2023/09/861541218-276x206.jpg)